Введение

Берестейская земля отличалась некогда множеством уникальных шедевров замковой архитектуры, дворцово-паркового и усадебно-паркового искусства, славилась известными личностями.

На протяжении десяти столетий последовательно расширялось на Берестейщине разнообразие замков и дворцов, усадеб и фольварков, которые являлись не только своеобразным отражением прошлого, но и уникальными ценностями для воспитания многих поколений.

Достаточно сказать, что в начале ХХ ст. на территории современной области существовало более 1,5 тысячи объектов усадебно-паркового искусства. В соответствии с велением времени изменялись их роль и архитектурный облик.

Создателями этих уникальных центров белорусской истории и культуры были талантливые архитекторы и мастера, а фундаторами и их хозяевами являлись достаточно обеспеченные и интеллигентные люди, воспитанные в лучших традициях европейской культуры, гражданской сознательности и шляхетского менталитета.

Время не пощадило шедевры замковой и дворцово-парковой архитектуры, большинство их погибло в военных лихолетьях, во время революционного запала и атеистического вандализма, бездуховного прагматизма и преступной бесхозяйственности.

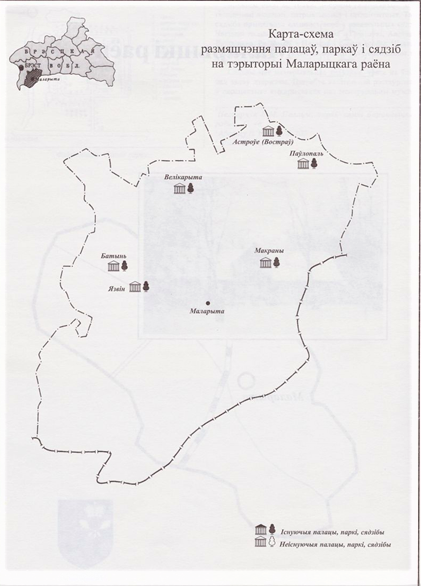

В самом уголке Брестской области, на южной её окраине, где сходятся границы Беларуси, Украины и Польши находится Малоритский район. Живописные места Малоритского района, безусловно, привлекут внимание всех любителей первозданной природы. Но как много их – прекрасных, но забытых достопримечательностей Беларуси. В одном случае, это полностью вина людей, не ценящих и не оберегающих то, что им досталось «ад прадзедаў спакон вякоў». В другом случае, вина обстоятельств или просто незнание того, что за сокровище находится совсем рядом. От богатого наследства минувших веков нам досталось не много: камни и кирпичи замков, чудом уцелевшие стены дворцов да спрятанные в глуши ветшающие имения и фольварки. Именно о фольварках Малоритчины мы и хотим поговорить сегодня. Сколько их? Где они находятся? Кто в них жил?... В путь, дорогие друзья!

Островье (Остров)

Год постройки (перестройки): XIX в.

Координаты:

52° 1'15.35"N, 24° 14'24.55"E

Мемориальная усадьба, наследственное гнездо одного из выдающихся руководителей национально-освободительного восстания 1863 г. в Беларуси Ромуальда Траугутта.

Поместье Ромуальд Траугутт унаследовал от деда по материнской линии в 1861 г. По картографическим материалам 1886-1911 гг., поместье ранее называлось Остров. Рядом, в 1 км к юго-западу от имения, располага

Ромуальд после окончания Свислочской гимназии становится офицером, принимает участие в Крымской войне, руководит саперными работами.

Рамуальд пасля заканчэння Свіслацкай гімназіі становіцца афіцэрам, прымае ўдзел у Крымскай вайне, кіруе сапёрнымі працамі.

Затем работает в корпусе военных инженеров в Петербурге, посещает лекции в университете, увлекается физикой, занимается разработкой проблем взрыва мин на расстоянии и повышения напряжения электрического тока. Возводит мосты, насыпает дороги. В 1862 г. он в чине подполковника русской армии выходит в отставку и с двумя малолетними дочерьми переезжает в Островье. Переезжает осиротевший, потеряв за 2 года дочь, сына, бабушку Юстину, которая в связи со смертью матери с двухлетнего возраста воспитывала и растила его, и жену Анну Никель (в 1859), с которой прожил семь лет.

Ромуальд Траугутт Алоиза Траугутт

Ромуальд Траугутт Алоиза Траугутт Новый период жизни Ромуальда, женившегося вторично на Антонине Костюшко из Клопоцина, троюродной племяннице Тадеуша Костюшко, в небольшом тихом полесском имении длился недолго. Кратковременный покой сменился тревожным и тяжелым 1863 годом. Последовала просьба принять командование повстанческими отрядами Кобринского, Пружанского и Брестского уездов. Согласие дал не сразу. Ромуальд как бывший военный — участник боевых действий в Венгрии в 1849 г., в 1853 г. — в Дунайском княжестве, затем в Крымской войне (1853—1856), хорошо понимал ситуацию и как позднее отметил: «... я не советовал поднимать восстание, видел всю сложность борьбы без армии и вооружения с государством, известным своей военной мощью ..». Взвесив все препятствия, как общего, так и личного порядка, он рекомендовал отменить решение о начале восстания. Однако осуществить это было уже невозможно. Ромуальд принял просьбу и, распрощавшись с семьей, оставил Островье. Численность его отряда составляла всего 160 человек «из шляхты, чиновников, небольшого числа помещичьих служащих и крестьян».

В больших трудностях в борьбе с превосходящими силами царских войск проходил полесский поход повстанцев. Тринадцатого июля Ромуальд распустил повстанцев, обессилевших от боев, голода и малярии. Сам командир с трудом передвигался. Его вели под руки. Убежищем стало не Островье, а Людвиново, где, немного окрепнув, он с помощью мужественной Элизы Ожешко добирается до Бреста, а затем с группой в двадцать человек — до Варшавы.

После смерти Ромуальда по приказу М.Н. Муравьева строения усадьбы были сожжены. Усадьба занимала высокую, слегка пересеченную террасу р. Осиповка и, несмотря на потери и время, местность по сей день не потеряла своей привлекательности. Деревянный одноэтажный усадебный дом Шуйских стоял на возвышении в глубине усадьбы. Партер был большим, открытым. Его место поросло разнотравьем. К нему со стороны тракта (ныне шоссе Кобрин-Малорита) ведет извилистая подъездная дорога среди кустов сирени и спирей. Вдоль дороги сохранилась группа редкого в Беларуси американского растения сумаха оленерогого (уксусного дерева), долговечность которого обеспечивается отпрысковой способностью. Дом окружал большой парк, заложенный по типу пейзажных парков первой половины XIX в. Широкой, до двухсот метров, полосой он простирается в западном направлении к примыкающему полю. Древостой одичал, поляны покрылись кустарниками и подростом деревьев.

Островье. Схема усадьбы

Фрагмент парка

Из композиционных элементов сохранился фрагмент липовой беседки из трех очень старых, видимо, с XVIII в. лип. Заросли образует спирея иволистная. Растут одиночные конские каштаны, роза колючейшая. В парке много белой акации и сирени. В южной части усадьбы еще сравнительно хорошо сохранились элементы водной системы, возможно, времен барокко. Ее составляют каналы большой (150х6 м) с остатками аллеи вдоль берега, который заполнялся водой из реки, и два поперечных. Более длинный из них около парадной части двора заканчивается небольшим округлым (20 м в диаметре) водоемом с родниковым питанием в окружении лип. Между каналами в прошлом, видимо, размещались боскеты. Их кабинеты распаханы и служат огородами. В заболоченной части усадьбы среди ольх, на островке, стояла маленькая капличка с деревянной скульптурой св. Яна под шатровидной гонтовой крышей, опирающейся на четыре столба. Здесь в последний раз помолился Ромуальд перед уходом в повстанческий отряд.

Островье. Въездная дорога Сажалка в бывшем господском парке

В период между войнами имением владели Бытлевские. Весной 1933 г. в усадьбе отмечалось 70-летие национально-освободительного движения революционеров-демократов в северо-западных губерниях России в присутствии прибывших из Кобрина солдат 83-го полка имени Траугутта с оркестром, гимназистов, школьников и местного населения. На месте усадебного дома устанавливаются большой дубовый крест с невысокой оградой и большой валун с надписью «Ромуальду Траугутту — великому сыну Полесья». Рядом были посажены сосна и береза. К сожалению, все оказалось утерянным. Новый памятный знак в виде валуна с крестом установлен в 2003 г.

Фрагмент парка

Здесь, в бывшем фольварке Остров, с 1862 по 1863 гг. жил Ромуальд Траугутт

Мемориальный крест

Спустя восемь лет после гибели Ромуальда, Антонина Костюшко во втором браке стала женой Франтишка, сына профессора Александра Мицкевича, родного брата поэта. В 1871 г. ему после смерти отца перешло имение Кобринский ключ. Они жили в доме, расположенном в конце Губернской улицы. Одноэтажное здание, построенное в 1794 г. в переходных формах от барокко к классицизму. Здание восстановлено в 1948 г. и до 1989 г. использовалось под военно-исторический музей им. А.В. Суворова. Ныне это дом № 16 по ул. Суворова. За ним сохранилось название «дом Траугутта», хотя Ромуальд в нем не жил.

переводчиком, имела незаурядные артистические и музыкальные способности. Стала прообразом героини одной из новелл Элизы Ожешко.

Посещала Кобрин, где жили Антонина с Франтишком. В доме имелась памятная комната, в которой хранилось письмо Ромуальда из каземата — потрясающий монолог человека перед казнью, а также ответное письмо жены Антонины, которое после казни вернулось адресату. Затем реликвии хранились у дочери Анны и внука Болеслава. Анна среди бумаг нашла формулярный список о службе отца в российском войске, нарисовала с фотографии его портрет. Умерла Анна в 1938 г. Ушли из жизни на полях сражений сыновья Адам и Болеслав. В Освенциме погиб внук Ежи.

Усадьба Островье сохранилась в прежних границах. Как мемориальный объект заслуживает особого внимания.

Усадьба принадлежала человеку, который в тюрьме на допросе продолжал убежденно считать «... что независимость является необходимым условием настоящего счастья каждого народа, я всегда мечтал о ней для своей Родины».

Ботынь

Координаты:

52° 1'15.35"N, 24° 14'24.55"E

Бывший фольварк рода Батинских. Располагался в урочище Ботынь в 2 км к северу от деревни Орлянка и в 1 км к югу от деревни Старое Раматово. Остались фрагменты пейзажного парка площадью около 3 га.

Остатки парка оказались среди хвойного массива, заросли кустарником. Его композиция сильно нарушена, въездная аллея заросла. При въезде в усадьбу с севера растут два дуба-великана, на выезде с юга – также дуб 300-350-летнего возраста, в центре парка-одиночные экземпляры вековых деревьев очень старого возраста: 2 дуба, 1 липа, 6 акаций. Остальные деревья 100-120-летнего возраста местных пород (ясени, вязы, грабы, липы и др.). Довольно сильно разрослись плантации сирени и акации, что раньше окружали усадебный дом. Обводные каналы и пруд обмелели, высохли. Остатки парка требуют взятия на учет и под охрану государства.

Великорита

Координаты:

51° 56'9.57"N, 24° 4'1.71"E

Усадебно-парковый комплекс. Площадь его около 5 га. Является самым сравнительно сохранившимся парком в Малоритском районе.

Усадьба упоминается в материалах королевской ревизии 1668 г. В 1-й половине XVIII в. принадлежало роду Блюмских. В 1724 г. и 1758 г. королем Речи Посполитой Августом III подтверждена собственность на имение Великорита Иоанну и Софьи Блюмской. Местечко отличалось тем, что здесь в 1864 г. было открыто одно из первых в крае земское народное училище. После Блюмских в середине XIX в. Великорицкий двор вошел в состав имения Рудка, хозяином которого был род Ягминов. У Ягминов Великорита была выкуплена во 2-й половине XIX в. потомками рода Кончинов. Они построили рядом с бывшей усадьбой новый дом и восстановили старый пейзажный парк, который относился к XVIII, а возможно, даже и к XVII в. В начале XX в., согласно исследованиям местных краеведов С. Мощика, В. Сенаторова и др., примерно в 1905 г., имение с деревнями Великорита, Гусак и Дубица выкупил у Кончинов богатый еврейский род Липчиц, но купчая была оформлена на имя помещика Владимира Лыщинского из Лыщиц. Фактически по документам имение принадлежало Лещинским, но хозяйничал в нем до 1-й мировой войны род Липчиц. В 1921 г., после установления польской власти, Лещинские вернулись в Великориту и до 1939 г. владели имением. Сам Владимир Лещинский, находясь в беженцах в России, женился на княжне Троекуровой, получил титул князя и двойную фамилию Троекуров-Лещинский и стал лично вести Великорическое хозяйство. Троекуровы-Лещинские вырастили двоих детей - дочь Нелю и сына Владимира, которые некоторое время работали учителями в д. Дубица. Согласно документам, родители княгини и ее тетя, приехавшие из России, умерли еще до 1939 г. и захоронены в Великорите на окраине усадебно-паркового ансамбля.

Кроме Льва Владимировича (Молодой Лев Владимирович сидит в центре в нижнем ряду сложив ноги по турецки) и его жены княгини Софии обитателями усадьбы были дети: Неля и Володя, генерал-лейтенант Лыщинский Михаил Анзельмович (скончался вскоре после переезда в усадьбу, на фото в верхнем ряду, в правом углу) и его жена Мария (на фото в верхнем ряду, вторая с права). Пани Мария и княгиня София патронировали местную школу. Они сами обучали детей грамоте. Местные жители с благодарностью вспоминали об этих двух женщинах как о школьных и церковных благотворительницах.

Возле парка

Дом имел 14 комнат (спальни, столовую, кухню, рабочие кабинеты, салон для гостей, библиотеку и др.). С правой стороны здания была небольшая деревянная пристройка.

С юго-запада к парку плотно подступают хвойные посадки. Территорию парка пересекает водопровод. В послевоенные годы в парке местное население заготавливало дрова, но в 1960-е годы вырубка была запрещена.

Уголок парка

Уголок парка

Уголок парка

От центрального входа и партера в глубину парка вели 2 высыпанных песком аллеи, которые образовывали кольцевой маршрут. Великоритский парк взят на учет и под охрану государства.

Почтовая станция

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ИНТЕРНЕТА

Описание окружающей местности

Районные власти, осознавая культурно-историческую ценность этого места, обращались в Союз архитекторов страны с просьбой разработать проект восстановления парка, который в итоге так и остался на бумаге. Денежных средств хватило только на расчистку территории от мусора и вырубку непроходимых кустарников. Сейчас парк постепенно приходит в запустение.

На краю бывшего парка, практически у забора одного из домовладений, есть три почти незаметные могилы, огороженные невысоким деревянным заборчиком. Установлен один крест на всех и табличка с немногословной надписью: «Место захоронения семейства Троекуровых-Лещинских».

Местные жители ухаживают за захоронением, крест и табличка подновлены, подсыпана земля.

Сама усадьба сгорела в войну, остались лишь эти могилы да вековые буки, Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26.04.2007 N 40 "Об объявлении отдельных вековых и редких пород деревьев ботаническими памятниками природы республиканского значения", объявленные «ботаническими памятниками природы республиканского значения без изъятия земельных участков у землевладельцев и землепользователей».

Последние хозяева усадьбы - семья Льва Владимировича Лыщинского князя Троекурова, действительного члена Императорского археологического общества и Генеалогического общества, вице-губернатора Пермской губернии, выдающегося общественного деятеля и поэта. Итак…

В 20-40х годах прошлого века в усадьбе, окруженной красивейшим парком, где еще живут вековые буки, дубы, клены, вязы, обитали князь Лев Владимирович с женой Софией и двумя детьми: Нели (Натальей) и Володей и некая пани Мария, пожилая дама с густыми седыми волосами, всегда уложенными в пышную прическу, высокая и статная в длинном темном почти черном платье. Она была вдовой дедушки Михаила, умершего, когда старшая Неля была еще совсем маленькой. Несмотря на почтенный возраст, бабушкой пани Марию не называли, называли тетей. Неля с гордостью рассказывала, что тетя приходится дочерью Шамилю. Да-да, тому самому имаму Шамилю. Данные эти неподверженные, известно лишь, что Мария Петровна Кононович-Ширванская родилась примерно в мае 1859 года. Родители ее были аварцами. 25 августа 1859 года она с родителями находилась в ауле Гуниб, вместе с семьей имама Шамиля. Как звали ее родителей, кем они приходились Шамилю – неизвестно..

В августе 1859 года у горы Гуниб-даг, что в Дагестане, был разгар военной кампании по пленению имама Шамиля Отдельным Кавказским корпусом, главнокомандующим которого был генерал-адъютант князь Александр Иванович Барятинский. Преследовал Шамиля Дагестанский отряд под командованием генерала-лейтенанта барона Александра Евстафьевича Врангеля. Этот отряд вытеснил Шамиля из Аваристана и заставил укрыться в ауле Гуниб. В последние дни июля 1859 года поехал со всем своим семейством имам Шамиль на гору Гуниб-даг. При нем было человек триста-четыреста мюридов (верных последователей/учеников). Эта гора была неприступна со всех сторон, с отвесными краями, к ней с восточной стороны вела только одна дорожка, которую верные мюриды закрыли большим чугунным орудием.

Именно в это место были направлены два батальона Ширванского пехотного полка Его Высочества Великого Князя Николая Константиновича с четырьмя горными орудиями под командованием командира полка полковника Петра Кононовича. На северном склоне горы расположились два других батальона ширванцев. Ширванским полк был назван после неоднократных боевых действий в районе Ширванской долины (ранее называлась Шемахинской) и, в частности в Ширванском ущелье.

25 августа 1859 года рано утром ширванцы вступили в жестокий бой с мюридами, стоявшими насмерть на подступах к аулу Гуниб.

Вот версия, которая в 1884-1885 годах «гуляла» на страницах московских и петербургских газет: Когда шестьдесят ширванцев под начальством поручика Вориони ожесточенно сражались с горцами, пробираясь к аулу, на их пути была пещера, в которой скрывались горцы, их жены и дети. Разъяренные ширванцы были готовы уничтожить всех, кто находился в пещере, в том числе маленького трехмесячного ребенка. Но поручик Вориони выхватил малютку из рук солдата. Ширванцы доставили ребенка как трофей своему командиру полковнику Кононовичу, который объявил, что принятая им девочка отныне будет общей дочерью Ширванского пехотного полка. Впоследствии он официально удочерил ее и дал ей имя Мария Петровна Кононович-Ширванская.

На этой необыкновенной красавице, историю которой знал тогда, как минимум весь светский Петербург, женился в 1884 году (возможно, в 1885 году)Михаил Анзельмович Лыщинский, родной дядя последнего хозяина усадьбы Льва Владимировича.

Отец, Владимир Анзельмович в 1905 году приобрел через посредника Липчица усадьбу в селе Великорыта Брестского уезда Гродненской губернии.

С 19 декабря 1915 года Владимиру Анзельмовичу Лыщинскому Императором Николаем Вторым было разрешено именоваться князем Троекуровым, потомком которого он считался по материнской линии. 18 мая 1916 года Владимиру Анзельмовичу был присвоен княжеский титул. Таким образом Владимир Анзельмович Лыщинский стал князем Троекуровым и, соответственно, княжеский титул приобрели его жена и дети Владимир и Михаил.

Михаил Анзельмович с 1907 года состоял в чине генерал-майора, а с 18 августа 1912 года генерал-лейтенанта. После Октябрьской революции Михаил Лыщинский с женой Марией уехал в Киев, а затем, в 1921 году вместе с семьей своего племянника Льва Владимировича перебрался из Киева в великоритскую усадьбу Лыщинских-Троекуровых.

В 1936 году Михаила Анзельмовича Лыщинского уже не было в живых.

Князь Лев Владимирович тайно помогал антипольскому сопротивлению, которое с конца двадцатых годов стало развиваться в бывших западных областях Украины и Белоруссии. После зверского подавления восстания и гибели многих его участников в январе-феврале 1930 года, помогал семьям погибших. Замечательный поэт и прозаик, Лев Владимирович сотрудничал с русскоязычными изданиями: «Русским вестником», «Современным вестником Лукоморья», «За Свободу!», «Молва», «Слово», «Утро», «Наше время».

Пани Мария и княгиня София патронировали местную школу. Они сами обучали детей грамоте. Местные жители с благодарностью вспоминали об этих двух женщинах как о школьных и церковных благотворительницах. На месте современного магазина в селе Великорита стояла церковь (сожженная в 1943 году), а на месте вновь выстроенной церкви был «ярмарок» - базар. Один местный житель, Ефимук Трофим Александрович вспоминал, как в 1935 году он, восьмилетний мальчик, пришел из своей деревни Печки на «ярмарок». Когда на дороге, идущей от церкви показалась высокая статная женщина в темном платье с белым воротником, народ зашептал: «Княгиня идет». Это была София Сергеевна, которая шла из церкви со своими двумя детьми. Люди очень уважали ее, желали всегда здоровья ей и ее семье. В 1939 году Лев Владимирович, София Сергеевна, Владимир и Неля выехали в Польшу.

Пани Марии в 1939 году было 80 лет. Она не поехала с семьей своего племянника в Польшу. Осталась в усадьбе, смотрела за домом и парком. Она не могла уехать от могилы своего мужа. Когда после прихода фашистов на территории Брестской области началось формирование партизанских отрядов, пани Мария вместе с местным священником тайно переправляли в партизанские отряды продукты, одежду, медикаменты. Но без предателей война не бывает. Осенью 1943 года под видом партизан в усадьбу пришли бандиты из зверствовавших в это время на территории западных Белоруссии и Украины бандформирований, так называемой украинской повстанческой армии (УПА).

Церковь и усадьба Троекуровых были сожжены, а пани Мария, Мария Петровна Лыщинская, в девичестве Кононович-Ширванская, дочь 84 Ширванского пехотного полка Его Императорского Высочества Князя Николая Константиновича, приняла мученическую смерть от фашистских прихвостней на 85-м году своей жизни.. Местные жители похоронили ее рядом с мужем в приусадебном парке.

Осенью 1944 года София Сергеевна Лыщинская княгиня Троекурова погибла в Варшаве под обломками здания, рухнувшего от фашистской бомбежки.

Лев Владимирович Лыщинский князь Троекуров умер 27 ноября 1945 года в Кракове.

Его сын Владимир Львович Лыщинский князь Троекуров после освобождения Польши Красной Армией и Армией Войска Польского жил в Ченстохове. Он именовался Владиславом Лещинским. В связи с участием в Варшавском восстании 1 августа – 2 октября 1944 года, Владислав Лещинский был репрессирован, в 1948 году сослан в Сибирь. Освобожден в 1955 году.

Вот такая история сожжённой усадьбы, трех могил с общим крестом и заросшим парком. https://geocaching.su/?pn=101&cid=23350

Изменен статус гидрологического объекта "Пожежинская криница" и двух биологических - "Парк Великорита" и "Великоритские грабы". Теперь они соответственно стали гидрологическим и ботаническими памятниками природы местного значения. Этим же решением Малоритский райисполком преобразовал местные геологические памятники природы "Хотиславская дюна", "Збуражская гряда", "Гора меловая", "Орлянская дюна" в связи с оптимизацией их границ, режима охраны и использования.

Парк Великорита расположен юго-восточнее агрогородка Великорита. От заложенного в конце XVIII века усадебно-паркового ансамбля до наших дней сохранился пейзажный парк. На площади 3,66 га произрастает 25 видов деревьев и кустарников. Среди них преобладают ясень, клен остролистный, робиния псевдоакация, каштан ложноконский, граб. Особую ценность представляют 200-летние дубы, тополи, липы и самый старый в стране экземпляр бука лесного диаметром 1,5 м, высотой выше 30 м. Примечательной особенностью парка является хорошая сохранность подбивки из старовозрастных экземпляров дерезы бербера и бересклета бородавчатого.

В центральной части агрогородка Великорита расположен ботанический памятник природы "Великоритские грабы". Объект представляет собой фрагмент старовозрастных грабов обыкновенных. Возраст деревьев составляет 300-350 лет. По оценке специалистов, грабы соответствуют высокой степени жизненности и находятся в хорошем состоянии, несмотря на почти предельный возраст для деревьев этого вида в условиях Беларуси.

Как отметили в Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, преобразованию памятников природы предшествовали детальные обследования, которые в 2020 году провели специалисты Белорусского государственного университета. Решение Малоритского райисполкома принято в соответствии с законом "Об особо охраняемых природных территориях" и вступает в силу со дня официального опубликования.

https://www.belta.by/regions/view/tri-novyh-pamjatnika-prirody-objjavleny-v-maloritskom-rajone-48038...

Мокраны

Координаты:

51° 50'1.97"N, 24° 15'28.03"E

Приусадебный парк при бывшей усадьбе Райских

Первое упоминание в литературе относится к 1546 году, когда было указано поселение Мокранские болота. В XVI веке имя было собственностью рода Рощица. В 1564 году состоялась замена двух фольварков Михаила Рощица-Збирожского, перешедших Брестскому Королевскому замку, на село Мокраны. Акт замены подписан в присутствии старосты Брестского А. Волловича, подстаросты М. Райского и писаря Д.Сапеги. В ХVII веке в Мокранах возле тракта из Бреста в Киев существовала почтовая станция. Под Мокранами 8 июля 1863 года произошла битва между конными отрядами повстанцев под руководством Казимира Нарбута с московскими карательными войсками.

От большой усадьбы (дом, 3 флигеля) сохранились фрагменты парка, которые позволяют проследить его планировочное решение (схема). Он заложен по типу экономического, но имел небольшую пейзажную часть. Построение парадного двора симметрично-осевое. На оси располагались липовая аллея и усадебный дом.

Почтовая станция

Пейзажная часть с восточной стороны совсем расстроена, частично застроена. Стоят застывшие в росте одиночные дубы, старые липы. Из редких растений отмечено четыре дерева шелковицы белой. Во время Великой Отечественной войны был уничтожен усадебный дом, в 1951 году полностью сгорело здание церкви. Вековые дубы окружают недавно восстановленную на прежнем месте церковь (1992-1997). В прошлом храм фундовали Райские. Возле него они были похоронены. История рода Райских на Беларуси закончилась в 1939-м году, когда последняя семья вынужденно покинула родные места, уехав в Турцию.

В имении, в семье Павла Зеньковича, отбывавшего за свободомыслие службу в оренбургских степях, в 1843 году родился Феликс, участник морской экспедиции повстанцев из Англии в Литву, а затем ближайший соратник К.Калиновского. Приговор 1863 года к расстрелу был заменен 12-летней каторгой, которую отбыл в сибирских рудниках.

Павлополь

Год постройки (перестройки): XIX в.

Координаты:

51° 59'6.61"N, 24° 21'20.81"E

Приусадебный парк при бывшей усадьбе Павловых

Усадебно-парковый ансамбль включал жилой дом, парк с системой каналов, пруд, амбар, сыроварню, каменный погреб и другие хозяйственные постройки. Усадебный дом был построен не позднее чем в середине XIX в. из дерева на высоком фундаменте. Здание в плане имело форму прямоугольника, четырехскатную жестяную крышу, широкие окна, три крыльца на четырех деревянных столбах каждый.

В 1912 году имение было распродано. Часть усадьбы с парком выкупил местный житель Кузьма Гузюк, который рядом со старым домом построил в 1940-е годы обычный крестьянский дом, в котором сейчас живет его сын Матвей. Старый господский дом советскими властями был разобран и перевезен в деревню Заболотье на строительство хозяйственных объектов. Матвей Гузюк еще в раннем детстве в конце 1920-х годов вместе со школьными друзьями присутствовал при открытии памятного знака (крест и камень) одному из руководителей национально-освободительного восстания 1863 г. Ромуальду Траугутту в имении Островье (остров).

От усадебно-паркового ансамбля Павлополь теперь остались фрагменты двух въездных аллей с боковыми каналами, обсаженными одиночными деревьями лип, кленов, дубов 200-300-летнего возраста.

Сохранился пруд и остатки кленово-липовой беседки.

Пруд прямоугольный в плане, имеет размеры 80х10 метров, практически высох. От беседки остались липы и клены, высаженные полукругом.

Композиция парка сильно нарушена, деревья расположены одиночно и группами. Кроме дубов, кленов, лип, акаций, сильно разрослись плантации сирени и декоративных кустов.

Остатки парка должны быть взяты на учет и под охрану государства.

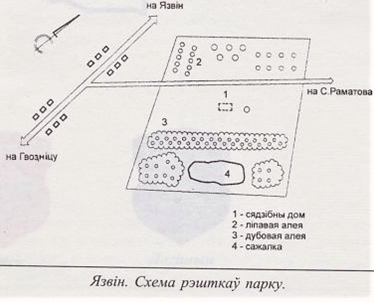

Язвин

Координаты:

51° 53'30.83"N, 23° 55'45.83"E

Бывшая усадьба рода Бурсов. Поместье включало два фольварка, которые назывались Старый и Новый Двор. Старый двор существовал на месте, где сейчас находится деревня Язвин.

От Нового Двора сохранились фрагменты усадьбы. Она располагалась между деревнями Гвозница и Язвин на расстоянии около 1 км. Усадебный дом был построен в конце XIX в. из дерева. Он имел один этаж, традиционное крыльцо на деревянных столбах, высокую четырехскатную крышу, покрытую гонтом. В советское время дом был разрушен. На его месте растет тополь, рядом находятся руины склепа и колодца.

Остатки парка состоят из липовой аллеи, которая хорошо просматривается на въезде с западной стороны, и дубовой, на въезде с восточной стороны.

Южная часть парка имеет хороший древостой. Сохранилась сажалка полуокруглой формы размером 30х40 м, обсаженная дубами, липами, кленами, Ясенями и другими деревьями местных пород. Усадьбу разделяла пополам новая дорога на деревню Старое Раматово.

Остатки парка требуют взятия на местный учет.

Использованные ресурсы:

Несцярчук,Л.М. Гiсторыя, стан, перспектывы /Леанiд Мiхайлавiч Несцярчук. – Мн : БЕЛТА, 2002. – 336 с.

Федорук, А.Т. Старинные усадьбы Берестейщины / А.Т. Федорук; ред. Т.Г. Мартыненко. – 2-е изд. – Минск: БелЭн, 2006. – 576 с.

Несцярчук. Замкi, палацы, паркi Берасцейшчыны http://orda.of.by/.lib/nesterchuk/zppb/239

Радзіма майго духу http://www.radzima.org/be/rayon/malarytski.html

Фото Планета http://foto-planeta.com/region/3163/3/maloritskiy-rayon.html

Библиогид по Малоритчине

Библиогид по Малоритчине