В 1895 году в Виленской типографии А.Г. Сыркина была издана «Археологическая карта Гродненской губерніи» Ф.В. Покровского. В этом довольно объемном труде (165 стр.) содержатся сведения исторического и археологического характера по многим населенным пунктам губернии по состоянию на то время. Там же представлена и карта губернии с археологическими объектами.

Фрагмент археологической карты 1895 г. (Малоритчина)

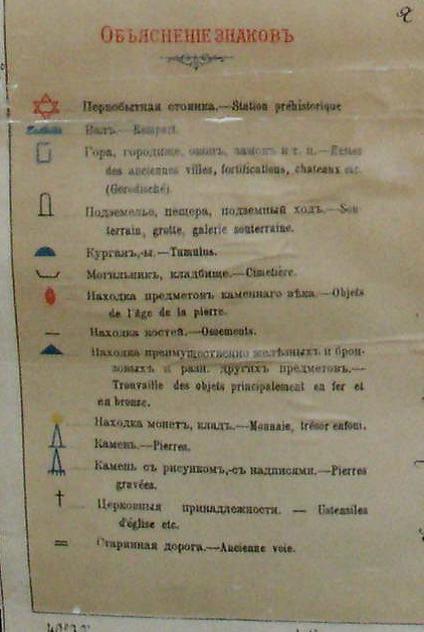

Условные обозначения к археологической карте

Условные обозначения к археологической карте

Так, о селе Малорита (Малоритская волость) сказано, что в Малоритской православной церкви есть три старинные иконы:

1) Покров Святой Богородицы (1658 г.);

2) Преображение (1649 г.);

3) Николай Чудотворец (2С) (2С означает, что данная информация получена от двух священников)..

Около села Збураж находится старинное кладбище (3, 88).

Больше всего сведений об исторических достопримечательностях села

Радеж (Олтушская волость) и его окрестностей. Содержание этих материалов следующее.

По разным сведениям в полутора-четырех верстах (1 верста = 1066,8 м) от села Радеж в урочище “Збыща” находится среди болот остров и на нем пять заросших сосновым лесом курганов. Лет сорок тому назад (середина ХІХ в.) во время рубки здесь леса, под корою одного дерева была найдена железная стрелка. Недалеко от “Збыща” находится другое урочище – “Крев” (кровь), на котром находятся три едва заметных круглых кургана, имеюших каждый в диаметре 14 аршин (1 аршин = 71,12 см) и в окружности 45 шагов. По народной легенде, в урочище «Збыща» произошла битва (отсюда и название урочища) шведов с Ордой, а в урочище «Крев» были погребены убитые. В связи с этими урочищами легенда ставит еще третье – «Гребенева града», где будто бы происходила рада – совещание воюющих сторон о мире. В 1882 году один из упомянутых курганов был раскопан ради любопытства отставным капитаном М. Луковцем. На глубине полутора аршин был обнаружен помост из березовых кругляков, от которых уцелела только кора, но и та рассыпалась при первом к ней прикосновении. На этом, по свидетельству местного священника, раскопки были прекращены, хотя и ниже помоста еще продолжалась насыпная земля. По другим сведениям, в кургане, кроме березового дерева, было найдено несколько ножей и некоторое подобие штыка.

В шести верстах на восток от Радежа в урочище “Чемерине” стоит ребром небольшая каменная плита 20х12х5 кубических вершков (1 вершок = 4,44 см), на одной стороне (южной) которой высечен восьмиконечный крест. Высота креста пять с половиной вершков, длина верхней перекладины – полтора и нижней – два вершка. Концы креста выполнены в виде шапок, а основание – в форме широкой подставки. Выше креста – три небольших знака в виде “Х”, с левой стороны едва заметно что-то в виде буквы “W». На другой (северной) стороне плиты, в середине, опять два крестика (ХХ), вверху их – «LII», а слева – фигура, напоминающая букву «U» (сейчас этой плиты нет, как и нет никакой информации о ней). По рассказам старожилов, в этом месте погребено целое семейство, скрывавшееся здесь от холеры, свирепствовавшей лет 200 – 300 тому назад в соседнем селе Олтуш.

В Радежской церкви есть несколько икон итальянского стиля со славянскими надписями художественной работы, обнаруживающей при общем копировании значительную меру самостоятельного творчества. Особенно заслуживают внимания иконы: Воскрешение Лазаря, Благовещение и Страждущий Спаситель. В церковной библиотеке хранится евангелие львовской печати (имеется дата, обозначенная старославянскими буквами – цифрами это будет 1621 год). Все это уничтожено в сентябре 1943 года, когда фашисты сожгли церковь.

В церкви села Орехово есть также евангелие львовской печати без заглавного листа, но с датой в приписке (тоже буквенное обозначение даты – в расшифровке 1643 год). В архиве церкви хранится королевский Лист 1679 года. (В сентябре 1943 года фашисты сожгли деревню вместе с церковью).

В церкви села Олтуш находится древний образ Христа Спасителя и крест (дата обозначена вопросительным знаком и мной не расшифрована, так как непонятно, какую цифру обозначает второй знак). В архиве имеется королевский Лист 1685 года.

В пяти верстах на север от Радежа в урочище “Бабин мост” заметны среди болота следы деревянного моста. По преданию, мост этот был построен каким-то войском, чтобы выбраться из болота, в которое его завела женщина, показывавшая войску дорогу (3, 79 – 80).

Это почти все сведения по Малоритскому району из данного источника. Также из «Топографического и предметного указателя к археологической карте Гродненской губернии» выбрана и представлена в следующей таблице информация применительно к Малоритскому району.

Из истории археологических находок на Малоритчине

Археологических памятников на территории Малоритского района не так и много, тем не менее они представляют практически все исторические периоды: каменный век (мезолит, неолит), бронзовый и железный века, средневековье.

На территории района известено 9 стоянок каменного века. Большая часть их (6) находятся в окрестностях Ореховского озера.

Археологический знак на месте древнего поселения возле Орехово

Стоянка 1. За 2 км на север от деревни, на склоне большого моренного возвышения, который создает коренной северный берег озера, на восток от дороги в деревню. Ширина 300 м, культурный пласт значительно поврежден размывами. Тут найдено около 600 обработанных кремней, кроме нуклеусов, отщепов пластин, 70 орудий труда: ножи, скребки, топор и теслообразные изделия. Артефакты относятся к 9 – 6 тысячелетию до н. э. Памятник выявлен В. Ф. Исаенком в 1962 г., изучался в 1964, 1966, 1967 гг.

Стоянка 2. За 2,5 км на северо-восток от деревни, на северо-восточном склоне и в промоинах на поверхности моренного возвышения встречаются гнездами обработанные кремни. Среди находок – пластинчатые ножи, скребки, грубо обитые топоры и тесла, верболистный наконечник стрелы. Большинство вещей сделано в 10-5 тысячелетиях до н. э.

Стоянка 2. За 2,5 км на северо-восток от деревни, на северо-восточном склоне и в промоинах на поверхности моренного возвышения встречаются гнездами обработанные кремни. Среди находок – пластинчатые ножи, скребки, грубо обитые топоры и тесла, верболистный наконечник стрелы. Большинство вещей сделано в 10-5 тысячелетиях до н. э.

Стоянка 3. На запад от южной части деревни, на небольших песчаных возвышениях (высота 1,5 – 2,5 м), которые встречаются на низком южном берегу озера Ореховское на протяжении более 200 м и высоте 1,5-2 м над уровнем воды. Среди находок треугольный наконечник стрелы, ножи, скребки и скобла, топорообразные грубо обработанные орудия. Во время изучения в 1995 г. В. Ф. Исаенко и Ф. Д. Климчука найдено 20 кремней с обработкой, часть которых побывала в огне. Обломки неолитических горшков свидетельствуют о возрасте стоянки – конец 4 – 3 тысячелетия до н. э.

Стоянка 4. Среди торфяника, который сформировался на левобережье реки Малорита, за 0,5 – 1,5 км на север от деревни, тянется вдоль моренного возвышения. Это следы неолитического поселения 4 – 3 тысячелетия до н. э. Культурные останки – кремни с обработкой, коричневого цвета, завершенные обработкой изделия труда, обломки глиняной посуды и даже остатки животных – часто попадаются на невысоких возвышениях, которые покрыты сверху тонкими пластами торфа. Ширина памятника около 400 м.

Стоянка 5. На склоне моренного бугра между гравийной дорогой и домом лесника. На запад от стоянки и на протяжении 500 м встречаются обработанные кремни, часть их побывала в огне. При исследовании 1995 г. найдено более чем 110 подобных кремней. Среди них 6 нуклеусов, 2 ретуши, 2 долота, скребки, скобли, 7 пластинок, 5 отщепов с ретушами, проколка, нож-«гровет», изделия типа пик, топор. В этом месте северного берега озера в результате деятельности человека и природных факторов возникли промоины и колеи, которые нарушили поверхность культурных пластов (9 – 5 тысячелетия до н. э.).

Стоянка 6. За 0,4 км за запад от деревни на северо-восточном берегу озера, в урочище «Шчучча», в 1995 г. выявлены следы неолитического поселения. Это высокая местность луга с довольно хорошим подходом к воде возле истока реки, высотой 1,5 м, шириной около 300 м. При раскопках часто встречаются оббитые камни преимущественно коричневого цвета, а также болотная руда (5, 37 – 39).

Возле Луковского озера также известны стоянки каменного века.

Стоянка 1. В 0,5 км к востоку от деревни, на южном берегу озера Луковское, к югу от мыса, где находится старое деревенское кладбище. Расположена вдоль берега, длина около 100 м. В культурном слое найдены кремневые орудия труда, остатки лепной глиняной посуды и др. Относится к позднему неолиту, датируется 3-м тысячелетием до н. э.

Археологический знак на месте “Стоянки – 1” (д. Луково)

Стоянка 2. На север от деревни за 2,5 – 3 км, на противоположном берегу озера. На поверхности моренного холма в промоинах и раздувах встречаются кремни с обработкой: нуклеусы, отщепы, пластины времен мезолита и неолита (7 – 4 тысячелетия до н. э.)

Археологический знак “Стоянка – 2” (Луково)

Стоянка 3.

Стоянка 3.

Обнаружил и исследовал места стоянок в 1964 году археолог В. Ф. Исаенко. Находки хранятся в институте истории Национальной академии наук.

Здесь следует отметить, что места первобытных стоянок описаны ученым до проведения мелиоративных работ и строительства дамбы вокруг озера. Сейчас же местность сильно изменена и точно определить местоположение некоторых стоянок затруднительно.

Курганный могильник. Ранний феодализм Х-ХІІІ век д. Антоново.

Находится в км. к северо-западу от деревни в лесу, в урочище Панское. В народе известен под названием "скопцы", оставшимся после шведско-русской войны. 6 песчаных насыпей высотой 0,2-0,7 м., диаметром 6-12 м., расположены на расстоянии 16-47 м. друг от друга по обе стороны лесной дороги. Раскопки на проводились.

(Коробушкина Т. H. Курганы Белорусского Побужья. X—XIII вв. / Под ред. Э. М. Загорульского.— Мн.: Навука i тэхніка, 1993.— 133 с.: ил.)

Курганный могильник. Ранний феодализм. Х-ХІІІ век. д. Масевичи

Находится в 2 км. к северо-западу от деревни, рядом с железной дорогой. 9 курганов: 4 - высотой 2 - 2,5 м., диаметром 18-20 м., 5 - высотой 0,7 - 1,3 м., диаметром 6 - 12 м.

Обследовали в 1961 году В.В. Седов, в 1970 г. П.Ф. Лысенко. Раскопки не проводились.

(Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. Свод археологических источников. / М.: АН СССР, 1961. — 40 с., + 14 таблиц).

Курганный могильник. Ранний феодализм. ІХ-Х век. д. Струга

Курганный могильник. Ранний феодализм. ІХ-Х век. д. Струга

Находится в 8 км. к западу от деревни, в лесу в урочище Крест, у дороги на бывший хутор Холстиново. Местное название —Шведские могилы. 8 насыпей (справа 7, слева - 1), высотой 0,38 - 0,8 м., диаметром - 5,8-8,2 м.

Могильник выявила и обследовала в 1980 году С.Н. Васильева, в 1982, 1983, 1985 гг. (1983 г. раскопала один курган) - Т.Н. Коробушкина. Погребельный обряд - трупосожжение за курганом. Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

(Коробушкина Т. H. Курганы Белорусского Побужья. X—XIII вв. / Под ред. Э. М. Загорульского.— Мн.: Навука i тэхніка, 1993.— 133 с.: ил.)

Все о Доропеевичском каменном кресте

Возле западной окраины деревни Доропеевичи в урочище “Великий лес” с незапамятных времен стоит каменная глыба, которая внешне напоминает крест. Вероятно, это фигура языческого идола, которой люди поклонялись в дохристианские времена.

“Святой крест” – так называют местные жители этот исторический памятник. Высота фигуры – 1 метр, ширина – 40 – 50 см, толщина – 35 см. Крестообразная по форме, руки отмечены небольшими боковыми выступами, идущими от плеча. Передняя часть и верх головы повреждены. На груди высечен крест в малопросматриваемом круге. По языческим верованиям – это знак солнца, одного из главных языческих божеств. Фигура немножко расширена снизу

Доропеевичский каменный крест

Возле д. Доропеевичи в урочище “Великий лес” с незапамятных времен стоит каменная глыба, которая внешне напоминает крест.

Высота фигуры – 1 метр, ширина – 40 – 50 см, толщина – 35 см. Крестообразная по форме, руки отмечены небольшими боковыми выступами, идущими от плеча. Передняя часть и верх головы повреждены. На груди высечен крест в малопросматриваемом круге. По языческим верованиям – это знак солнца, одного из главных языческих божеств. Фигура немножко расширена снизу.

Осенью 2014 года крест был освящен и сейчас это уже православная святыня, археологический памятник.

Урочище “Великий лес”, где издавна селились местные жители, со всех сторон окружало большое непроходимое болото. Чтобы добраться до соседней деревни, прокладывали по болоте гать. Рубили кусты, выкладывали ими путь, а с боков копали глубокие канавы, засыпая землей выстланную дорогу, которую называли греблей. Каждый год ее необходимо было обновлять, подсыпать землей. Со временем канавы возле гребли делались глубже и шире и были наполнены водой. Горе тому, кто ночью сбивался с дороги и попадал в канаву.

Однажды весной в деревне справляли свадьбу. На повозке, запряженной двумя лошадьми, ехали молодожены с гостями. Невесту везли с соседней деревни. Когда подъехали к “Великому лесу”, навстречу выехала другая свадьба. Встретились, остановились. Гребля узкая, разминуться сложно, поворачивать назад – плохая примета. Решили все-таки попробовать разъехаться. Гости слезли с повозок, а молодоженам оставлять повозки нельзя было до приезда домой. Осторожно повели лошадей, но повозки начали сползать вниз. Гости от страха закричали, лошади испугались и рванули …и оказались с противоположных боков гребли в канавах. Напрасно люди стремились спасти молодоженов – их поглотила вода.

Вся округа горевала от этой страшной трагедии. Сюда приходили родители молодоженов и проливали безутешные слезы. Затем люди стали замечать, что то страшное место начало подниматься из болота и в скором времени стало возвышенностью. А еще через некоторое время там из земли начал расти гранитный крест. С тех пор он и стоит на этом месте. Сюда люди стали приходить помолиться, попросить помощи избавиться от разных болезней. Даже и в настоящее время сюда приходят те, кто ищет помощи, избаления от разных напастей. Говорят, что он многим помогает.

В 1970-е годы в урочище “Великий лес” велись мелиоративные работы. Бульдозерами было изрезано былое городище, на его месте сейчас поле. Оттянули в сторону и крест, планировали его даже закопать или вывести. Но исполнить это никто не отважился, слишком большим уважением пользовалось это место. Нашлись добрые люди – подняли и установили крест опять, правда, уже поврежденный тракторами.

Осенью 2014 года крест был освящен и сейчас это уже православная святыня.

Освящение каменного креста (осень 2014 г.)

Балицевич, Н.В. Малоритские древности / Николай Васильевич Балицевич. – Малорита : ГУК «Малоритская районная централизованная библиотечная система»; отдел библиотечного маркетинга, 2017. – 36 с.

назад

Библиогид по Малоритчине

Библиогид по Малоритчине