Топонимических объектов очень много, и все они имеют названия, которые представляют большую ценность, потому что сохраняют в себе память о давно минувших событиях, память о жизни и быте народа, который жил здесь в незапамятные времена, про то, как жили и чем занимались наши далекие предки. Наиболее древними топонимическими названиями являются гидронимы – названия рек и озер.

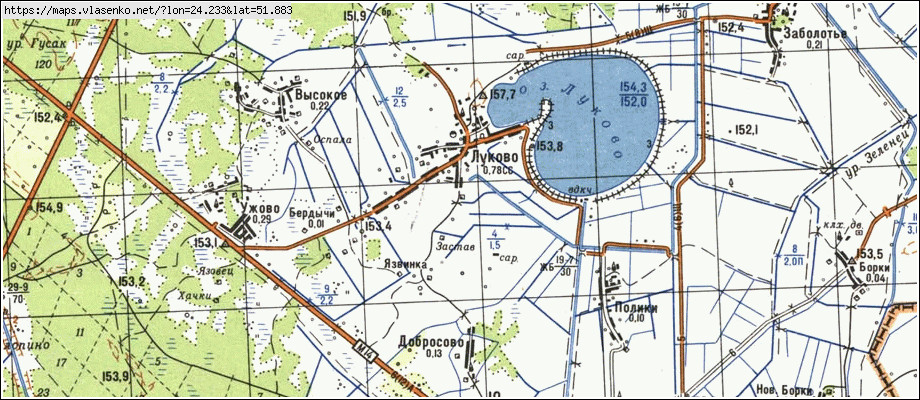

Название деревни произошло, вероятно, от формы озера, которое напоминает лук. Хотя существует и другое мнение: дело не в форме в целом, а в том, конкретно, что озеро имеет крутую излучину.

Из Луковского озера вытекает небольшая речушка Осиповка. Сейчас она больше похожа на канал. Название реки скорее всего связано с именем человека. Никто не помнит, как возникло это название, но старожилы предполагают, что реку копал местный житель по имени Осип, отсюда и название реки.

Из поколения в поколение людьми передавалась следующая легенда, связанная с озером.

Когда-то в далекое время над Луковским озером разразилась сильная буря. Резкие порывы ветра вырывали с корнями вековые деревья на полуострове, где возле небольшой часовенки собрались жившие в деревне люди. Озеро превратилось в бушующую стихию, вышло из берегов и залило узкую полоску земли, связывавшую людей с сушей. В звериной ярости оно бросало на людей грозные и дикие волны. Одна из них со страшной силой ударила в часовенку и разрушила ее. Казалось, что гибель людей неминуема.

И тут из развалин вышла молодая красивая женщина и крикнула: «Все, кто верит в бога, идите за мной, я выведу вас отсюда»! Ее спросили: «Кто ты такая, назови свое имя»? Женщина ответила: «Называйте меня «Утоли мои печали», а в память того, что я у вас была, оставляю вам мой след». После этих слов она ступила одной ногой на находившийся рядом камень-валун, на котором остался отпечаток ее босой ступни.

Затем она решительно направилась прямо в бушующие волны и пошла по воде, которая доходила ей только до колен. Люди бросились вслед за женщиной и случилось чудо: они тоже шли по колени в воде. Так они прошли через все озеро. Правда, спаслись не все, многих поглотила ревущая стихия. В живых остались только те, кто верил. (Действительно, и сейчас через все озеро с восточной стороны проходит узкая полоса земли, по которой можно пройти, при условии, когда уровень воды минимальный. Старожилы называют ее «грядкой»).

В честь своего спасения люди приобрели икону и назвали ее «Утоли мои печали». Затем на месте разрушенной часовенки они построили церковь, в которой поместили эту икону. Но церковь вскоре сгорела, а сама икона осталась целой и невредимой. Она лежала на камне со следом Богородицы, который находился возле сгоревшей церкви.

Затем здесь была построена новая церковь, в которой с левой стороны от алтаря на специально построенном возвышении была установлена та же икона «Утоли мои печали» или Божия Матерь Скорбященская (Луковская), которая после пожара стала почитаться чудотворной. Так как церковь была освящена в десятую пятницу после Пасхи, то этот день был назван «десятухой» и стал для жетелей деревни престольным праздником. На этот праздник в Луково приходило очень много людей из самых разных мест. Особенно много паломников было из Украины (даже из Почаева приходили поклониться Луковской иконе Божией Матери). Еще за неделю до праздника к церкви стекалось много паломников, желающих исцелиться от различных недугов, так как камень со следом и вода в озере в этот день также считались исцеляющими.

Об особом почитании Луковского храма говорит следующее предание. Во время моровой язвы на Украине в середине ХІХ века, когда вымирали целые села, одной женщине из Волынской губернии во сне явилась Богородица и велела ей идти в село Луково к чудотворной иконе и там, в храме, отслужить молебен о здравии. После того, как это повеление было исполнено, эпидемия моровой язвы прекратилась.

Имеются и другие предания и истории о чудесах, происходивших в Луковской церкви.

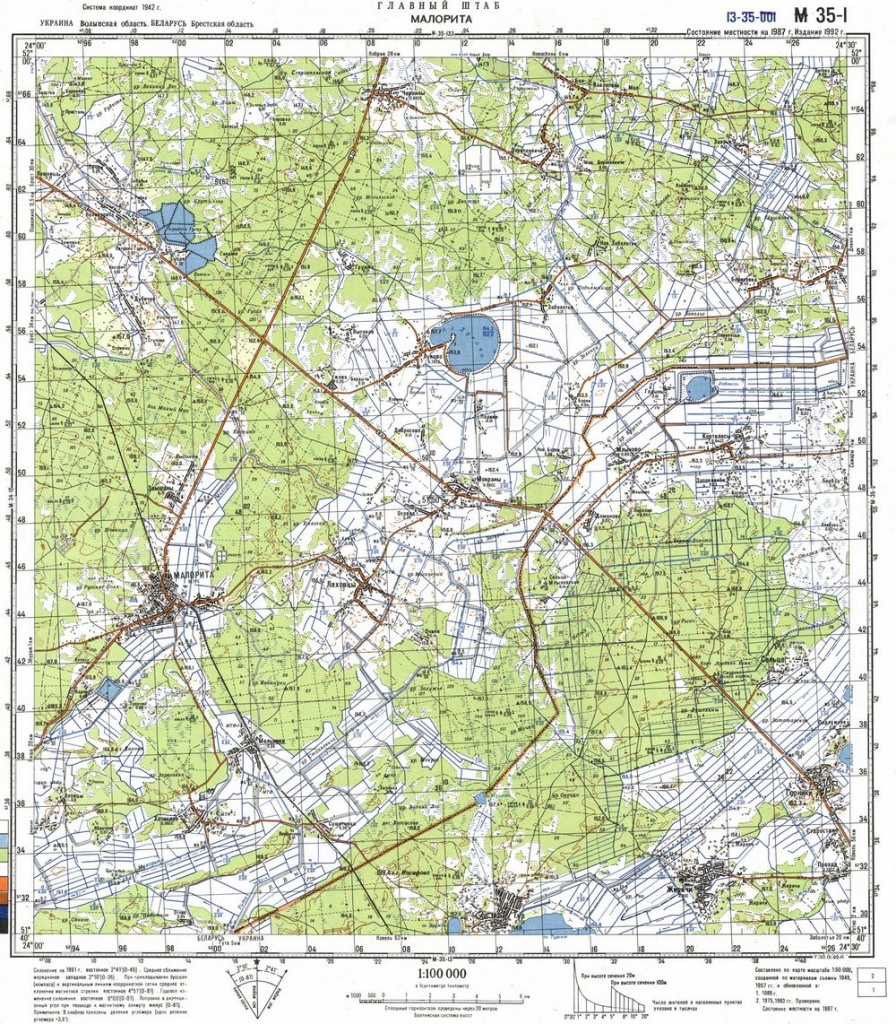

Самыми многочисленными и разнообразными по своему происхождению и значению являются названия малых географических объектов – микротопонимы. Названия полей, лугов, сенокосов, урочищ не зафиксированы на картах и поэтому известны небольшому количеству людей. Микротопонимы несут в себе богатую информацию про растительный и животный мир в своей местности, про историю ее заселения, про хозяйственную деятельность наших предков. По происхождению названия урочищ имеют много общего с названиями поселений. Их образовательными основами являются как названия нарицательные, так и имена собственные.

Названия урочищ тесно связаны с жизнью и деятельностью людей, занятых сельскохозяйственным трудом. Если б люди не придумывали названий полей, лугов, урочищ, дорог, то они не знали б куда идти и что делать.

В окрестностях деревни Луково находится большое количество урочищ. Согласно происхождения названия урочищ, хуторов можно разделить на два вида: названия, которые образовались на основе нарицательных существительных, и названий на основе собственных имен.

Среди нарицательных можно выделить названия урочищ, связанных с местным рельефом: Остров, Дрыжацкое, Вэлыкэ болото, Ямнык, Площыня, Глынне, Крывыи…

Выделяются названия урочищ и хуторов, которые связаны с названиями отдельных деревьев, растений, птиц, животных: Дубовэ, Дубровэ, Лысычанэ, Хвоёвэ, Бэзок, Закорчага, Бэрэзина, Залиссе, Сосновцы, Травнык, Кропывнык, Липовэ, Кабаново, Кобылка, Косыньскэ, Мэдвэджэ, Свыдына, Журавлёво, Груша…

Многие названия полей объясняются земледельческими терминами. В их основе лежат названия земельных участков: Опытнэ, Куткы, урочище 125 га, Огородцы, Оржыща, Вэлыкэ полэ, Навуськэ, Руно, Хлибовка…

Отдельные названия урочищ связаны с подобием на конкретные предметы: Ножык, Колода, Шапка, Нагавыцы…

Среди имен собственных образовательными основами микротопонимов чаще всего являются имена, фамилии, прозвища людей: Самсоны Мэндора, Зиньковэ, Шымувськэ, Кавалёвы нывкы, Гранкы…

По структуре названия урочищ можно разделить на простые (Язовыцы, Хвушне, Застав) и составные (Батрацкый конец, Морозов лосынец, Вэлыкый бор). Спецификой составных микротопонимов является то, что они могут иметь форму предлого-именных конструкций (за Гнациком, коло Панаса, Закорчага, коло маяка). Это свидетельствует о том, что процесс топонимизации еще не остановился и никогда не остановится. Одни названия по разным причинам исчезают, а новые появляются.

На картосхеме «Казённая деревня Луковъ», составленной в 1869 году можно найти названия урочищ, которые сохранились и по сегодняшний день, но есть и такие названия, которые остались только на карте: Татарское, Сухой козёл, Вэлыкый брод, Плэсо. Среди названий урочищ есть и такие, значение которых никто не может объяснить: Оспала, Жыголодь, Гылёво, Стужыцы, Ясёны, Задморщэ…

Н.В.Балицевич, учитель истории

назад

Библиогид по Малоритчине

Библиогид по Малоритчине